當家人遇到呼吸衰竭、重症、急救抉擇時,常會面臨「要不要插管?需不需要氣切?」的兩難。本文用白話說明插管與氣切的差異、適用時機與可能風險,並教你如何與醫療團隊進行醫病共享決策(Shared Decision Making, SDM),以及如何透過預立醫囑(Advance Directive)與DNR讓家人在緊急時刻能依照你的意願行事。

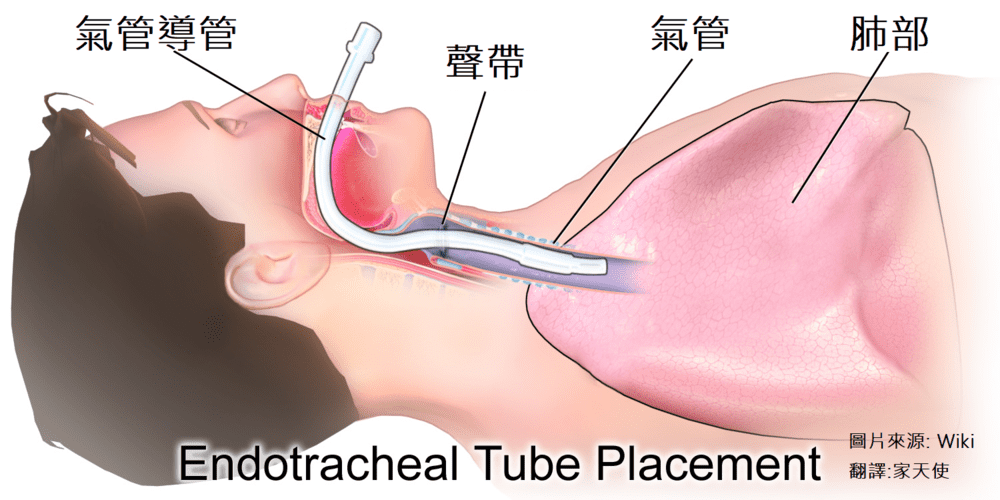

一、插管 vs 氣切:差在哪?

| 項目 | 氣管插管(口/鼻) | 氣切(氣管切開術) |

|---|---|---|

| 位置 | 經口/鼻置入氣管內 | 於頸前開口置入氣切套管 |

| 使用時間 | 短期(多為數天) | 較長期通氣或分泌物管理 |

| 舒適度/說話 | 較不適、難以說話/吞嚥 | 較舒適、部分情況可發聲 |

| 照護需求 | 口腔護理、固定管路 | 氣切口護理、抽痰、替換套管 |

| 移除(拔管/封管) | 病況改善即可拔管 | 評估呼吸功能後封管/移除 |

二、何時需要插管或氣切?常見情境

- 急性呼吸衰竭、重症肺炎、ARDS、COPD 急性惡化

- 重大手術麻醉、手術中呼吸道保護

- 神經系統疾病(中風、腦傷、ALS 等)造成吞嚥/呼吸無力

- 長期意識障礙或反覆吸入性肺炎需分泌物管理

三、可能風險與照護重點

- 感染與氣道受損:含肺炎、聲帶/氣管刺激;需嚴謹口腔與呼吸道衛教。

- 活動受限與不適:插管期難言語;氣切需規律抽痰與護理。

- 拔管風險:病況未穩就拔管,恐再插管;需依團隊評估呼吸力與咳痰效率。

- 家屬照護負擔:返家照顧時需學習吸痰、清潔、設備操作,可考慮短期專業照護銜接。

四、醫病共享決策(SDM):怎麼談、談什麼?

SDM 是病人、家屬與醫療團隊一起做選擇的過程,目標是讓治療目標與個人價值一致。建議討論重點:

- 目前診斷與預後:治療能達到什麼?最可能的進展與風險是什麼?

- 治療選項:插管或氣切的好處與風險、不做的結果、以及舒適照護(palliative care)。

- 時間表與里程碑:多久評估一次?哪些狀況代表可拔管或需轉氣切?

- 照護資源:加護/一般病房、人力安排、返家照護與訓練、補助與保險。

五、預立醫囑與 DNR:讓你的意願被尊重

當面臨急重症或無法自主表達時,預立醫囑(Advance Directive)與DNR(Do Not Resuscitate,不施行心肺復甦術)能讓醫療團隊與家人依照你的意願行事。

1)是什麼?

- 預立醫囑:事先以書面表達你對未來醫療處置(如插管、氣切、呼吸器、抗生素、輸血、止痛與舒適照護等)的偏好。

- DNR:當心跳/呼吸停止時,是否接受 CPR(心肺復甦)的選擇紀錄。僅限急救階段,不等於放棄其他治療。

2)怎麼做?四步驟

- 想法釐清:思考生命品質與治療目標;哪些處置你接受?哪些情況你更在意舒適與尊嚴?

- 與家人/醫師討論:提出你的價值觀、疑慮與期望;必要時請個管師/社工師協助。

- 完成文件:依醫院/地區規範填寫預立醫囑與 DNR 表單,指名聯絡人/代理決策人,並留存副本。

- 定期更新:每 1–2 年或健康狀態明顯改變時重新檢視。

3)常見誤解

簽 DNR 等於放棄治療嗎?

不是。DNR 僅針對心跳/呼吸停止時是否進行 CPR;你仍可接受止痛、抗生素、給氧、營養補充等其他治療與舒適照護。

預立醫囑有法律效力嗎?

各地有不同規範。多數醫院設有流程可記錄與尊重你的意願;建議向主責醫院/衛教單位確認細節,並告知家屬與代理人位置與內容。

六、如何跟家人說:對話範本

「如果哪天我因為重病需要依賴呼吸器,我希望先嘗試一段時間的治療,如果沒有改善,我比較在意舒適與尊嚴。若心臟停止,我希望不做 CPR。這些是我想寫在預立醫囑與 DNR 裡的,你們能幫我一起記住嗎?」

七、常見問題(FAQ)

插管多久需要轉為氣切?

若需較長期呼吸器支持(通常超過 1–2 週),醫療團隊可能會評估氣切,提升舒適度、降低口腔相關風險,並利於分泌物管理。

做了氣切還能拔掉嗎?

可視病況逐步評估封管與拔除;需確認自主呼吸、咳痰能力與感染控制情況,並循序減少機器支持。

若家人意見不一致怎麼辦?

儘速召集共同會談,讓主治醫師說明預後與選項;若病人有預立醫囑/指定代理決策人,應以其意願為優先。

八、參考資料

- American Thoracic Society / CHEST statements on tracheostomy and prolonged mechanical ventilation(2022–2024 摘要)。

- WHO – Palliative care & end‑of‑life decision‑making(2023–2024)。

- 台灣臨床倫理與醫病共享決策相關衛教資源(各醫學中心/衛教平台,2024–2025)。

本文為健康衛教資訊,僅供參考,不取代醫師診斷與治療;不同醫療院所流程可能略有差異,請以實際就醫說明為準。

最後校閱:2025-09-19|關鍵字:插管、氣切、醫病共享決策、預立醫囑、DNR