皮膚是身體最大的器官,像每天守在門口的保全:擋掉細菌、灰塵與刺激,也幫身體留住水分。年紀大了,皮膚會變薄、含水量下降、油脂分泌減少,修復速度也變慢;因此更容易乾癢、破皮,或因為久坐久躺而出現褥瘡。把皮膚顧好,長輩才有精神面對每一天的生活與復健。

一、65歲以上的皮膚,和一般人有什麼不同?

1) 皮膚變薄、彈性下降

表皮(最外層)會變薄,真皮裡的膠原蛋白與彈力纖維減少、排列也較脆弱;皮下脂肪變薄,於是更容易出現細紋、鬆弛與瘀青。輕微碰撞就可能造成皮膚受傷。

2) 保水與保護能力變差

皮膚屏障功能下降:角質層含水與天然保濕因子變少、油脂分泌降低,皮膚表面 pH 值也可能偏高,導致乾燥與搔癢變常見,也更容易被清潔劑、金屬、香精等刺激。

3) 修復速度變慢

年長皮膚的修復週期延長,發炎反應也可能持續較久,因此小傷口更容易拖成慢性傷口,需要更有耐心、也更要把基本功(清潔、保濕、減壓)做好。

4) 對陽光與摩擦更敏感

長期日曬累積的傷害(光老化)更明顯;再加上皮下脂肪變薄、骨頭較突,久坐或久躺時,壓力容易集中在骶尾、坐骨、髖部與腳跟,褥瘡風險上升。

二、65歲以上常見的皮膚問題

- 皮膚乾燥(老年性乾燥/乾癢):多項研究顯示在各種照護場域的合併盛行率約可達 5 成以上;住在安養/護理機構的長者比例更高。

- 慢性搔癢:根據研究調查老人門診需求中約 1–3 成的人有明顯慢性搔癢症狀。

- 發炎性皮膚病(濕疹/皮膚炎,含接觸性皮膚炎):在長者門診族群中相當常見。

- 機構住民「多種皮膚問題並存」:大型調查顯示,乾燥、失禁相關性皮膚炎、皮膚撕裂傷與壓力性損傷常同時出現,超過一半住民合併兩種以上問題。

三、接觸性皮膚炎:如何預防與照顧?

接觸性皮膚炎分為兩類:刺激型(常見於頻繁接觸排泄物、清潔劑等)與過敏型(對某些成分過敏,如鎳金屬、香精、防腐劑等)。兩者都會出現紅、癢、脫屑,嚴重時會起水泡。

1)預防 7 招(每天都用得上)

- 減少刺激:洗手與洗澡用溫水,時間不要太久;選擇溫和、無香精的清潔品。

- 聰明保濕:每次洗完手或洗完澡立刻擦保濕霜、凡士林或是橄欖油,趁皮膚微濕時鎖水;外出乾癢就補擦。

- 工作防護:要接觸清潔劑/染劑/消毒液時,使用雙層手套(內層棉質、外層防水),避免長時間泡水或汗水悶住。

- 少一點香:挑選無香精而不是單純無味的產品;前者才是盡量不加香精。

- 找出過敏源:反覆發作者請皮膚科做貼膚測試(patch test)。

- 衣物選擇:貼身衣物以純棉、透氣為主;流汗要快換衣,減少摩擦與悶熱。

- 保養簡單化:步驟越少、成分越單純,過敏風險越低;從塗橄欖油、凡士林或單純厚乳霜開始。

2)發作了怎麼辦?

- 先停用可能的刺激/過敏來源。

- 冷濕敷(乾淨紗布+冷開水/生理食鹽水)短時間鎮定,隨後立刻保濕。

- 藥物:醫囑下短期使用外用類固醇或非類固醇局部免疫調理藥膏(鈣調磷酸酶抑制劑藥膏)。重要 有些民眾想要止癢會自行使用第一代口服抗組織胺,但這類藥物的副作用包含嗜睡、便秘、尿滯留、意識混亂,對於年長者使用須特別留意,如需止癢請與醫師討論。

- 何時就醫:面積大、起水泡/滲液、合併發燒或突然惡化、反覆發作,都要就醫。

四、褥瘡(壓力性損傷):預防比治療更重要

很多久坐或久臥的長輩,長時間保持同一姿勢,骨頭突出的地方(如骶尾、坐骨、髖部、腳跟)被壓到血流不夠,皮膚與底下組織就會壞死,形成傷口。褥瘡可預防,也能治療,但需要系統性的照護與連貫的團隊合作。

1)預防 5 大重點

- 定時翻身/減壓:臥床者以每 1.5~2 小時為目標(依狀況調整,適時增加頻率);坐輪椅者至少每15–30 分鐘做小幅度移位。搭配減壓床墊、坐墊、腳跟保護墊。

- 天天檢查皮膚:特別是骨突處與醫療器材下方(鼻導管、尿袋固定處)。一發現持續性發紅、變熱、變硬或疼痛,立即減壓與通報。

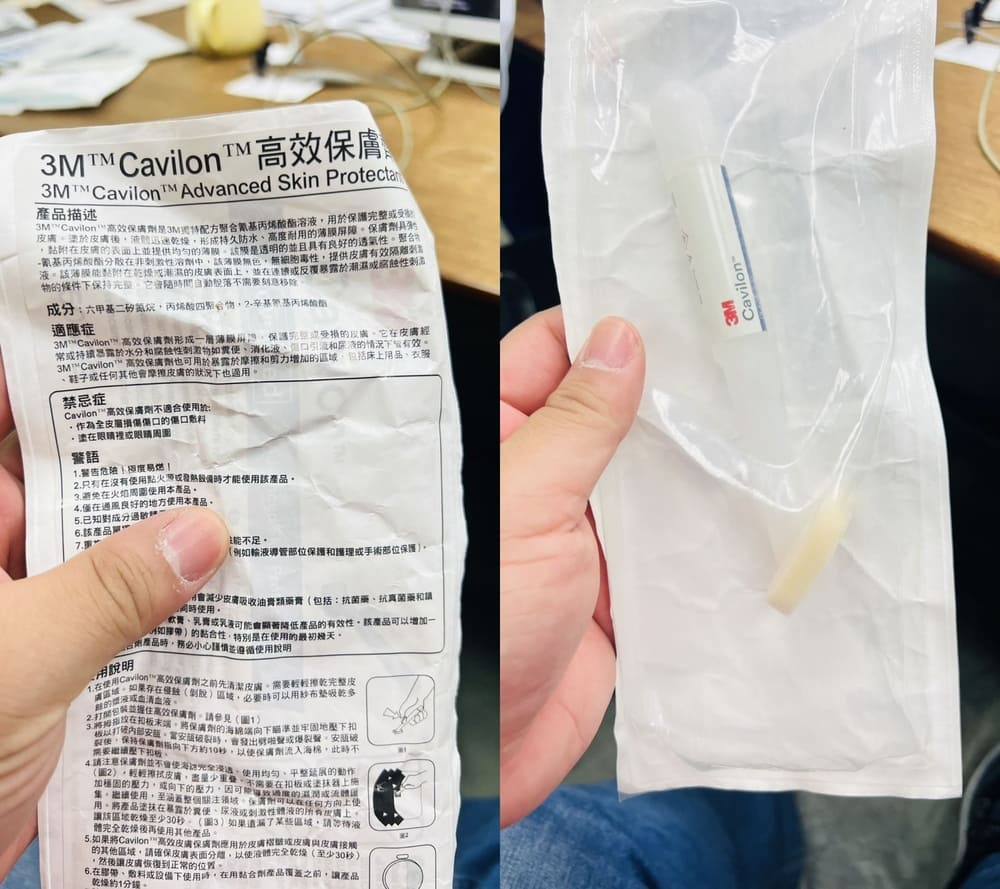

- 濕氣管理:大小便失禁要立即清潔、擦乾、使用皮膚保護膏;床單保持乾爽、拉平。

- 營養與水分:多數指引建議熱量30–35 kcal/kg/日、蛋白質1.25–1.5 g/kg/日,並篩檢微量營養素缺乏,必要時請營養師評估。

- 共病控制:糖尿病、循環不良、吸菸等會拖慢癒合,要同步處理。

長輩需要照顧嗎?就讓家天使減輕您的負擔吧!

2)已有褥瘡的基礎照護

- 清潔:每次換藥以生理食鹽水沖洗傷口與周邊皮膚,動作輕柔。

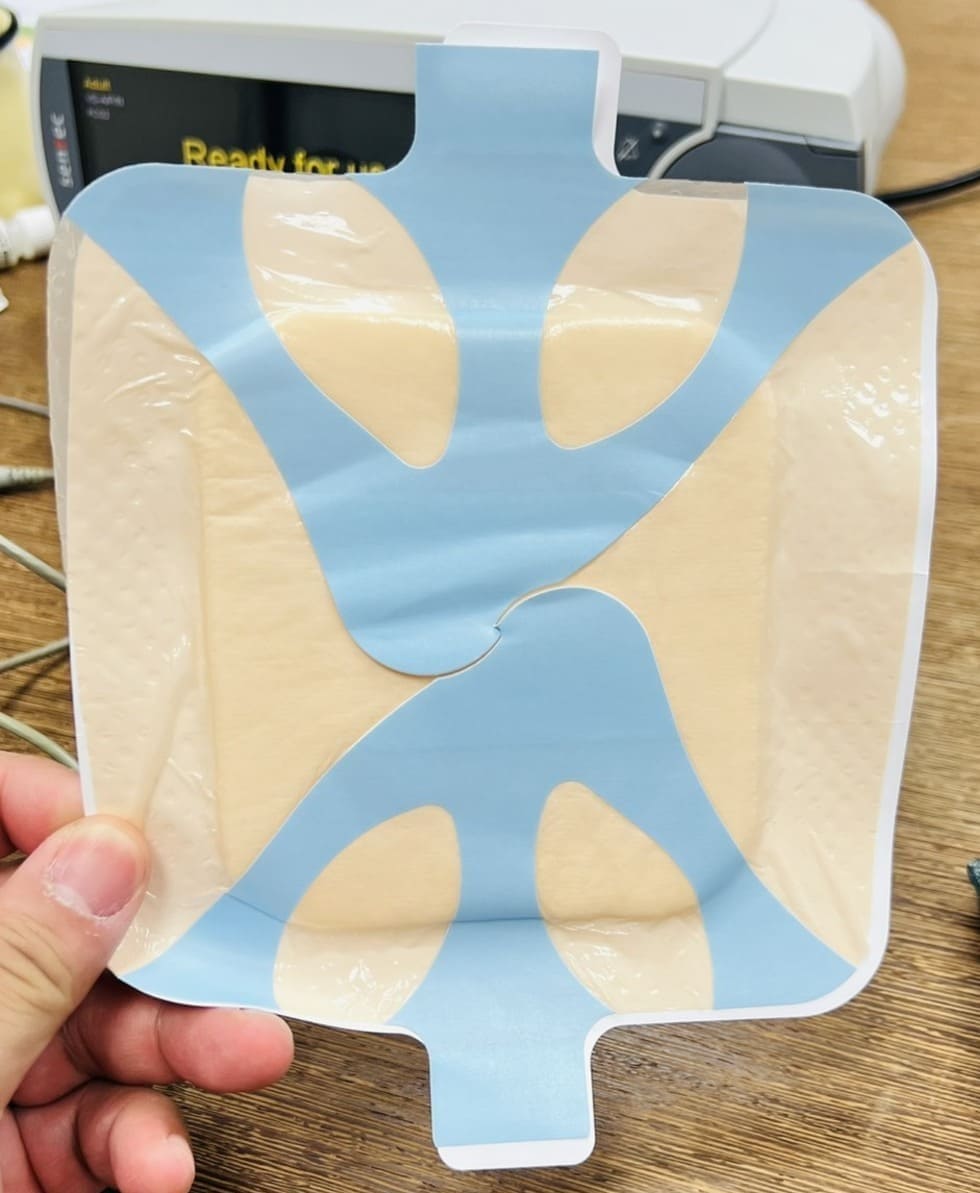

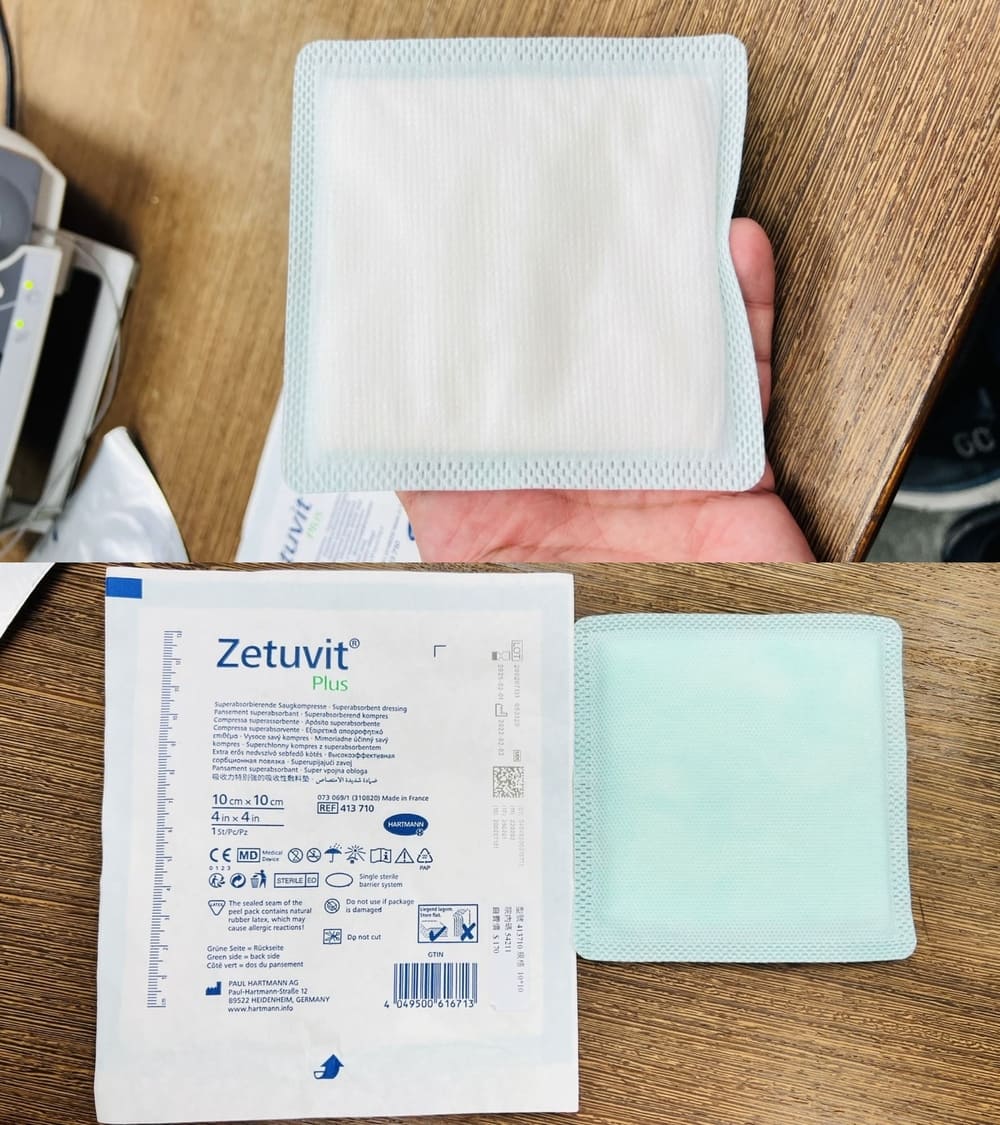

- 維持「濕潤而不浸水」:選合適敷料,避免乾裂或被滲液泡爛。

- 去除壞死與感染控制:居家換藥消毒時,建議連傷口周邊皮膚也可同步消毒,可以更有效的預防傷口感染;有壞死組織時,由專業人員評估清創;若出現紅腫熱痛、惡臭、膿液增加或發燒,應盡快就醫。

- 持續減壓:好的敷料也救不了「一直被壓的傷口」,翻身與支撐面要確實。

- 疼痛管理:換藥前評估疼痛,必要時使用止痛並與醫療團隊討論。

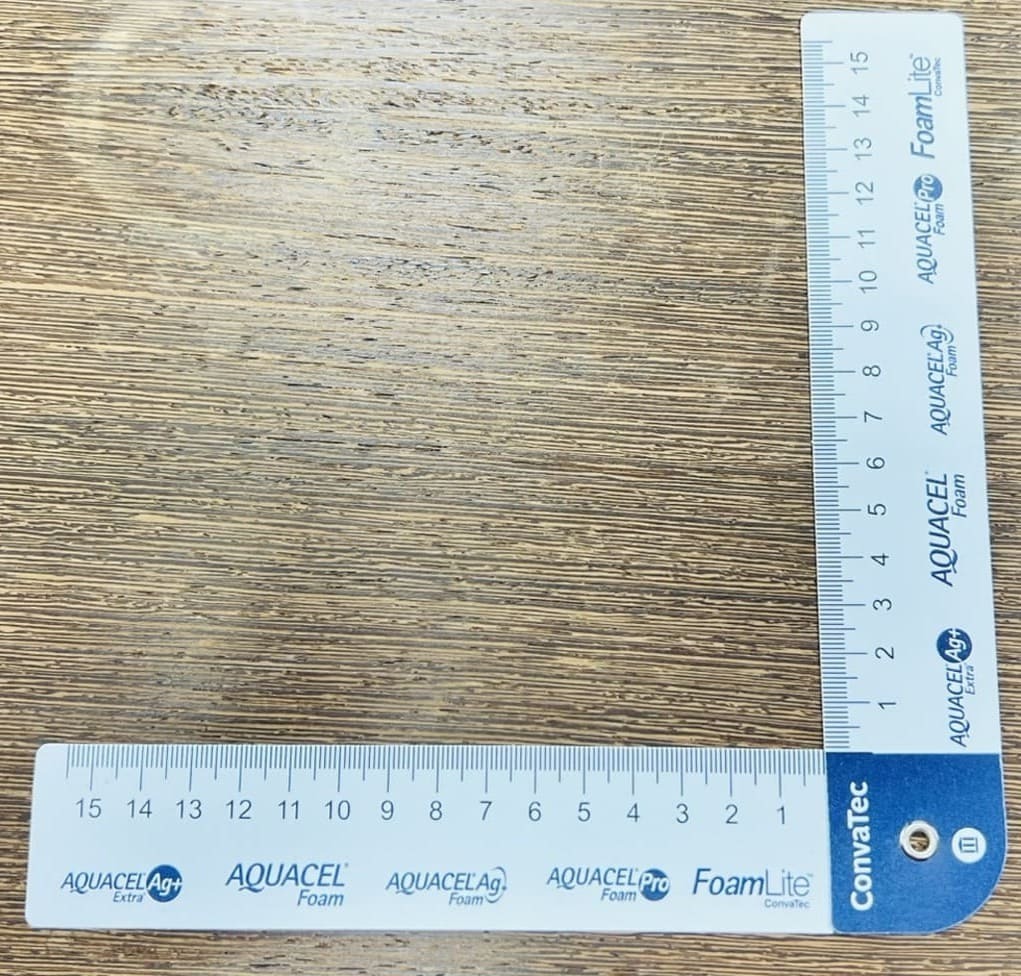

褥瘡傷口照護:設備/技術一覽表

重點觀念:任何「設備」都只是助攻;地基永遠是減壓/翻身、濕氣與失禁管理、營養到位、合適敷料與必要清創。

| 類別 | 設備 / 技術 | 用途 / 作用 | 適用情境(常見) | 優點 / 可能效益 | 風險 / 禁忌 / 注意 | 指南定位 / 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 預防/減壓 | 高規格泡棉床墊 | 分散壓力、降低剪力;基礎預防 | 低~中風險個案;新發紅(Stage 1)或治療支援 | 成本較低、維護簡單、即時可用 | 仍需規律翻身與拉平乾爽床單;對流汗/失禁之「微氣候」助益有限 | 多指南建議作為預防/治療基礎 |

| 預防/減壓 | 交替充氣床(Alternating Pressure) | 主動輪替受壓點,降低持續壓迫 | 中~高風險;Stage 1–4 作治療支援 | 改善長時間同一處受壓 | 需電力與維護;噪音/漏氣風險;固定體位需求者需評估 | 常見選項,與翻身併用 |

| 預防/減壓 | 低空氣流失床(Low Air Loss) | 持續通風帶走濕熱,優化微氣候 | 多汗/失禁、皮膚易浸潤;中高風險 | 減少皮膚浸潤與悶熱 | 注意皮膚過度乾燥與降溫;仍需翻身 | 指南條件式推薦(依資源/個案) |

| 預防/減壓 | 空氣流體化床(Air-fluidized) | 極低接觸壓力,近似「浮起」 | Stage 3–4、難治性、疼痛明顯且一般介入無效 | 顯著減壓、提升舒適 | 成本高;床上處置/轉運不便;需專業維護 | 嚴重個案的專業選項 |

| 預防/減壓 | 減壓坐墊(泡棉/凝膠/氣囊) | 坐姿均壓、防滑、減剪力 | 輪椅/久坐個案;坐骨/骶尾高風險 | 易取得、可隨身使用 | 若不每 15–30 分鐘小幅移位,效果有限 | 與移位訓練併用 |

| 預防/減壓 | 足跟懸空器(Heel offloading boots) | 將腳跟抬離床面,避免直接受壓 | 足跟高風險或已有紅/潰瘍者 | 預防效果佳、使用直覺 | 綁帶過緊可致新壓點;須確認「確實懸空」且不滑落 | 常用且實用;每日檢查皮膚 |

| 促癒/處置 | 負壓傷口治療(NPWT / NPWTi) | 密封負壓移除滲液、促肉芽與邊緣收縮;NPWTi 可灌注沖洗 | 深/洞、滲出多、清創後之 Stage 3–4(排除未控感染/出血) | 可減換藥頻率、改善床邊整潔與氣味 | 出血/疼痛/皮膚受損風險;腫瘤傷口屬相對禁忌;密封失敗易失效 | 指南列可考慮;需選案與專業監測 |

| 促癒/處置 | 電刺激(Electrical Stimulation, ES) | 以電流刺激微循環/細胞活動,助癒合 | 標準照護效果有限之慢性壓瘡 | 研究顯示可能提升癒合率/速度 | 植入電子裝置、心律器等禁忌;腫瘤區域避免;需專業操作 | 證據中等;非常規、條件式應用 |

| 促癒/處置 | 低頻/非接觸超音波 | 機械性微擾、生物膜管理/刺激組織 | 特定慢性傷口的選案輔助 | 可能促進肉芽生成 | 證據有限;參數不當恐致不適;須避開特定禁忌區域 | 多指南不建議常規使用 |

| 促癒/處置 | 光生物調節(紅光/近紅外、低能量雷射) | 非熱效應調節發炎/細胞活動 | 選案輔助,與標準照護並行 | 疼痛低、可在門診或床邊操作 | 發熱型紅外/遠紅外裝置可致燙傷;證據不一致、劑量學未定 | 非常規;若用應採醫療級「非熱源」並嚴控劑量 |

| 促癒/處置 | 氧療(HBOT / 局部氧療) | 提高組織氧氣(全身或局部) | HBOT:非日常;局部氧:特定慢性傷口選案 (壓瘡證據有限) |

在部分族群可能助癒(糖尿病足證據較多) | HBOT 有耳壓/癲癇風險;局部氧密封/濕度需控 | 壓瘡證據不足;不作常規 |

| 謹慎/不建議 | 紅外線/遠紅外線「熱療器」直射傷口 | 以加熱改善循環(宣稱) | 褥瘡傷口不建議使用 | 主觀溫暖 | 燙傷風險高、加重微氣候;感覺遲鈍/循環差長者風險更高 | 多數指南不建議;避免直接作用於傷口區 |

使用原則:先把「減壓、濕氣管理、營養、清創/敷料」做好,設備再視個案條件可以加分;全程應由專業團隊監測效果與風險。

五、依傷口狀況選擇「能幫傷口好起來」的工具

臨床常用 TIME 框架檢查傷口是否走在癒合的路上:

- T(Tissue)組織:傷口組織的狀況如何?是否有壞死、需清創?

- I(Inflammation/Infection)發炎/感染:有紅腫熱痛、惡臭或膿液嗎?

- M(Moisture)濕度:滲出太多或太少都不行。

- E(Edge)邊緣:傷口邊緣是否在往中間「合起來」?

常用敷料選擇|速查表

| 狀況 | 可考慮的敷料 | 重點要點 |

|---|---|---|

| 滲出少、淺表 | 薄膜、水凝膠 | 幫助保濕,維持微濕潤環境。 |

| 滲出中等 | 水膠體、泡棉 | 吸收中度滲液並保護傷口。 |

| 滲出多/凹陷 | 藻酸鈣、高吸收纖維(hydrofiber) | 可在專業指導下填塞深洞;按時更換避免浸潤。 |

| 異味明顯 | 含活性碳或依醫囑使用局部抗菌敷料 | 抗菌敷料限期、針對性使用,避免濫用。 |

其他輔助方式

- 負壓傷口治療(NPWT):對深或大量滲出的傷口有幫助,但不能取代基本的清創與減壓,需專業評估。

- 醫療等級蜂蜜:在部分慢性傷口或褥瘡可作為選項之一(須注意過敏與使用規範)。

- 營養支持:熱量與蛋白質足夠,必要時補充維生素與鋅;糖尿病者務必控糖。

- 生活因素:戒菸、規律翻身/活動、控制水腫,會直接影響癒合速度與品質。

六、結語:把皮膚顧好,就是把生活顧好

長者的皮膚,比我們想像的更需要被溫柔對待。少一點刺激、多一點保濕;少一點壓力、多一點翻身。 當我們把日常小事做好,許多大問題(像反覆的皮膚炎、久不癒合的傷口、甚至褥瘡)就能被擋在門外。

這邊提供每天三分鐘皮膚檢查表給大家參考,可以利用幫長輩抹乳液的時機點來操作。另外,針對長輩的傷口,建議每天都需要檢查跟紀錄,持續追蹤,才能更好掌握傷口的癒合狀況。

快用家天使媒合安心又專業的照顧服務員!

每天 3 分鐘皮膚檢查

- 顏色:是否有「持續性」發紅、發紫或發黑?(按壓不會退白要注意)

- 觸感:摸起來是否特別熱、硬或腫?

- 濕度:尿失禁或流汗後,馬上清潔擦乾+擦保護膏。

- 摩擦點:鼻導管、尿袋、束帶下方是否紅腫?

- 骨突處:骶尾、坐骨、髖部、腳跟每天看一遍,有紅就減壓。