褥瘡(壓瘡)預防 × 居家護理

本文教你快速辨識不同等級的褥瘡(壓瘡)的警訊與照護步驟,並提供實用的翻身與減壓策略、營養與皮膚保護重點。需要人手?家天使可到宅協助翻身、拍背、換藥與照護紀錄。

什麼是褥瘡(壓瘡)?

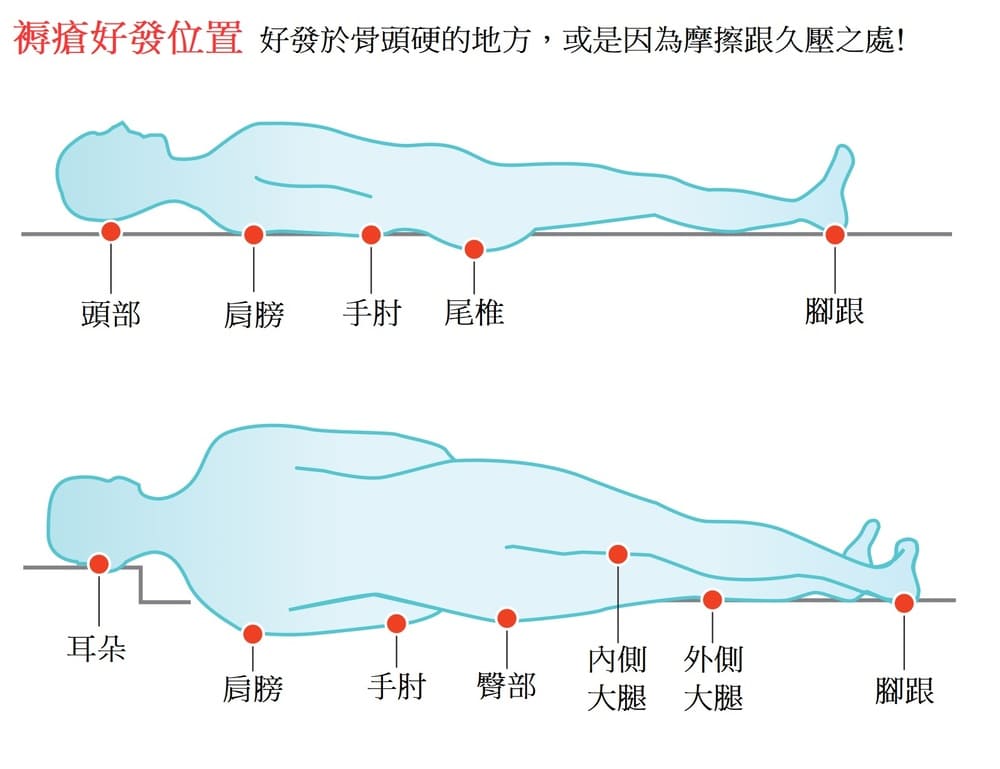

當皮膚與深部組織長時間承受壓力、摩擦或剪切力,導致局部血流受阻、組織缺氧與壞死,就可能形成「褥瘡(壓瘡、壓力性損傷)」。早期常見於骨突處(如後腦、肩胛、骶尾、髖部、腳跟、外踝等),「按壓不會褪白的紅斑」是典型早期警訊。

提醒:身體固定姿勢不動、坐臥時間長、失禁潮濕、營養不足、糖尿病或周邊循環差等,都是常見的風險因子。

誰是高風險族群?

- 需長期臥床、坐輪椅或行動受限者(如中風、骨折術後、重症長者)。

- 皮膚長期潮濕(尿失禁、腸造口周圍滲漏等)或皮膚乾裂。

- 營養與水分攝取不足、體重過輕或蛋白質不足。

- 感覺鈍麻、無法主動移位或表達疼痛不適者。

- 醫療管線長期壓迫(氧鼻管、導尿管、頸圈、石膏護具等)。

臨床常以 Braden Scale 風險量表評估(分數愈低風險愈高),建議由專業人員定期評估並隨時調整照護計畫。

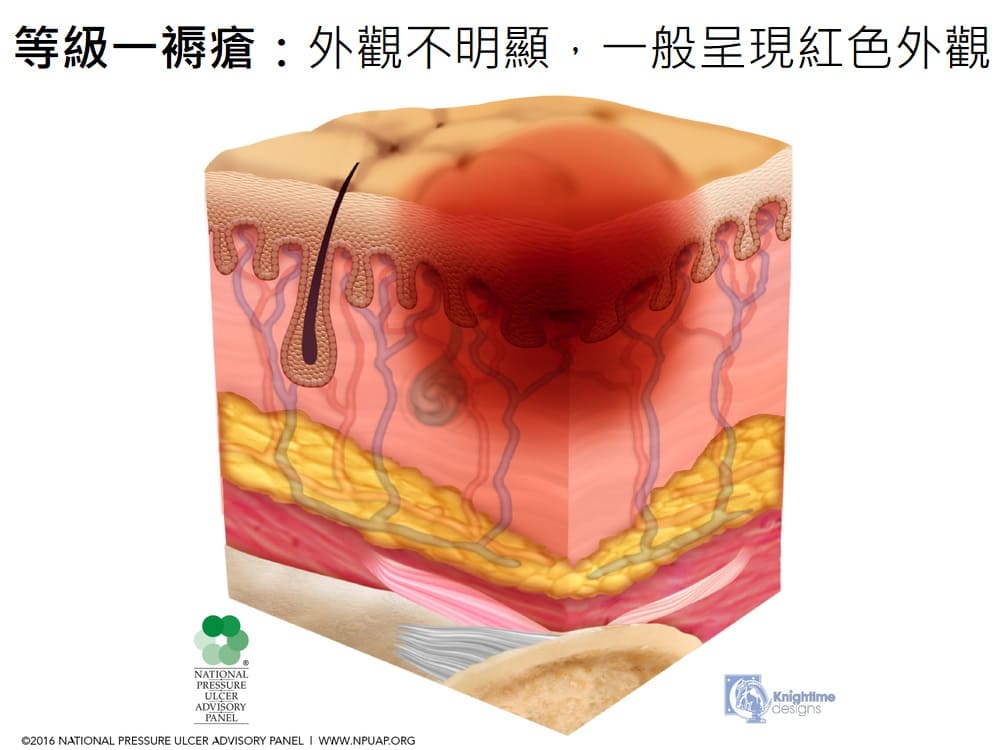

等級一褥瘡:症狀辨識與照護步驟

症狀

- 皮膚完整但呈「不褪白紅斑」,伴局部較熱/較冷、較硬或疼痛、灼熱、搔癢。

立即照護

- 減壓第一:立刻改變姿勢,停止該處受壓。

- 保持乾爽:以溫和清潔、輕拭乾;失禁者使用防水隔離與皮膚保護劑。

- 營養與水分:補足蛋白質、維生素 A/C、鋅與鐵質,並維持足夠水分。

- 避免按摩與強力搓揉:以免增加剪切力傷害。

若能在早期就確實減壓與護膚,多可數日內改善;惡化或出現疼痛加劇、範圍擴大,請及早就醫。

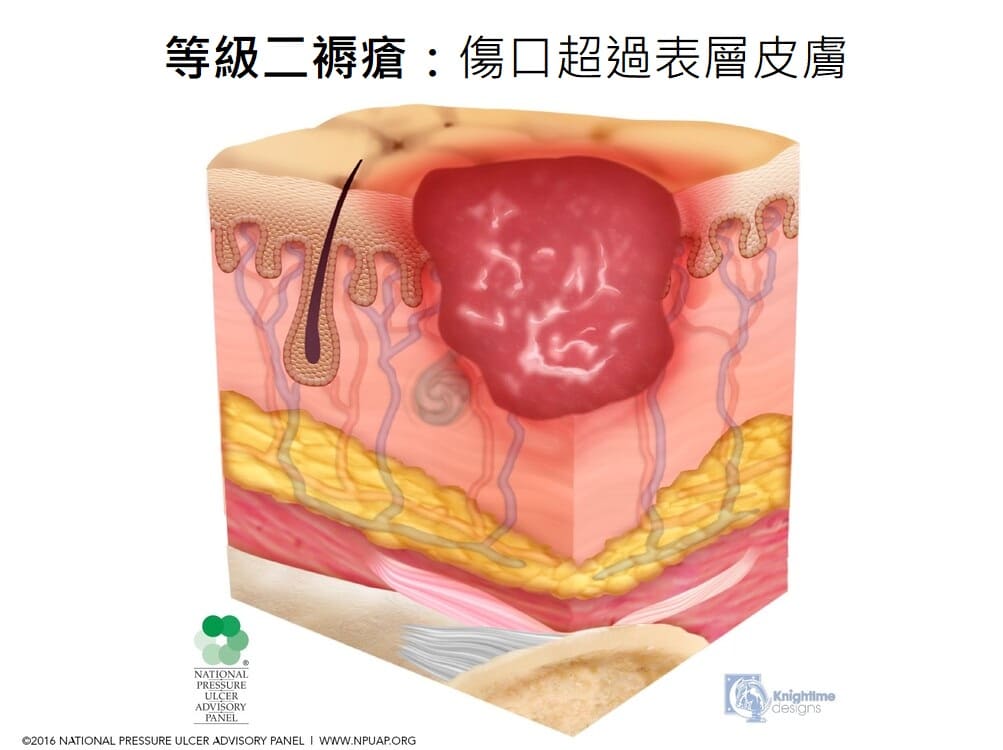

等級二褥瘡:症狀辨識與照護步驟

症狀

- 表皮破損,出現淺層開放性傷口、磨損或清澈/帶色滲液;多伴紅、熱、痛。

立即照護

- 生理食鹽水清潔:以無菌紗布輕柔清洗傷口與周邊皮膚。

- 濕潤而不浸水:依滲液選擇合適敷料,保持微濕環境促進癒合。

- 持續減壓:好的敷料也救不了一直被壓的傷口,翻身與支撐面必須確實。

- 感染警訊:若紅腫熱痛、惡臭、膿液增加或發燒,務必就醫。

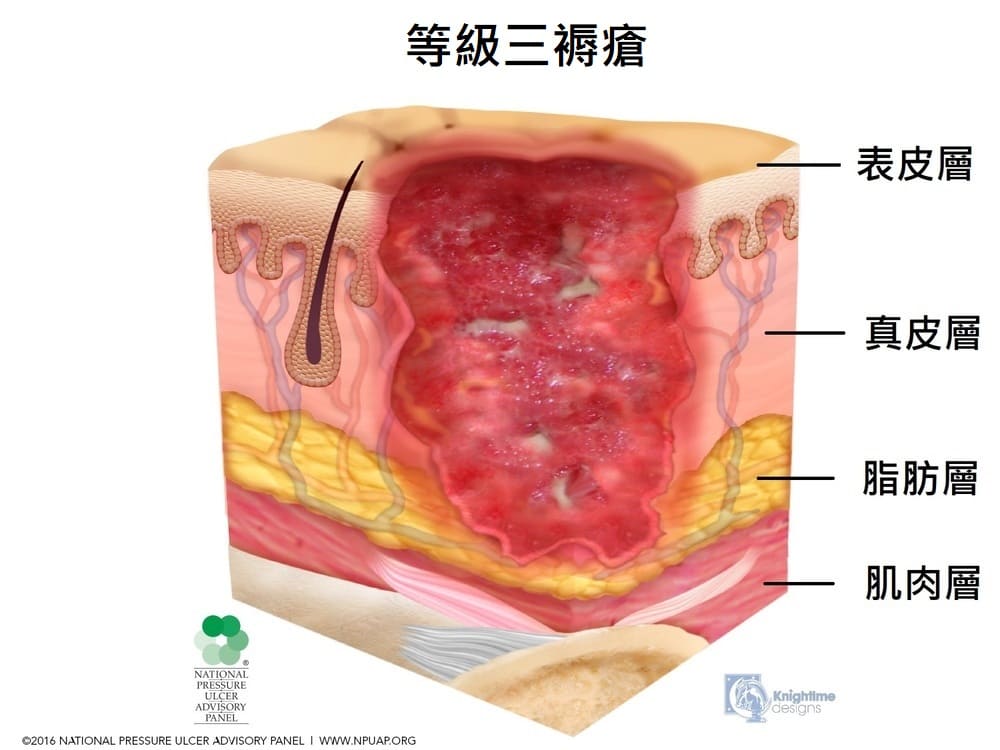

等級三褥瘡:全層皮膚缺損(可見皮下脂肪)

症狀

- 全層皮膚缺損,可見脂肪(皮下組織),常見肉芽組織。

- 可能出現黃白色壞死組織(slough)、皮下掏空(undermining)或隧道(tunneling)。

- 依部位深度不同(如鼻樑、枕骨、內外踝脂肪較少,深度未必很深)。

處置重點(需專業評估)

- 清創:依狀況選擇銳性清創(由合格專業執行)、自溶/酵素/機械清創;足跟穩定性黑痂(乾硬、無感染徵象)多不建議移除。

- 感染控制:有發炎或感染表徵時依醫囑使用抗生素;必要時培養。

- 維持濕潤平衡:依滲液量選擇泡綿、藻酸鹽、纖維性吸收敷料或含銀產品。

- 陰壓傷口治療(NPWT):合適時可促進肉芽與引流(需專業評估與衛教)。

- 嚴格減壓:30°側臥、足跟離床、適當床墊/坐墊與移位技巧。

- 營養與疼痛:蛋白質/熱量/微量元素補足與止痛策略同時進行;糖尿病者控制血糖。

- 精準紀錄:長×寬×深、掏空/隧道起訖、滲液與邊緣狀態,週期性追蹤。

等級三屬較深層傷口,務必由傷口/外科/護理專業團隊評估與照護,以降低感染與延誤癒合風險。

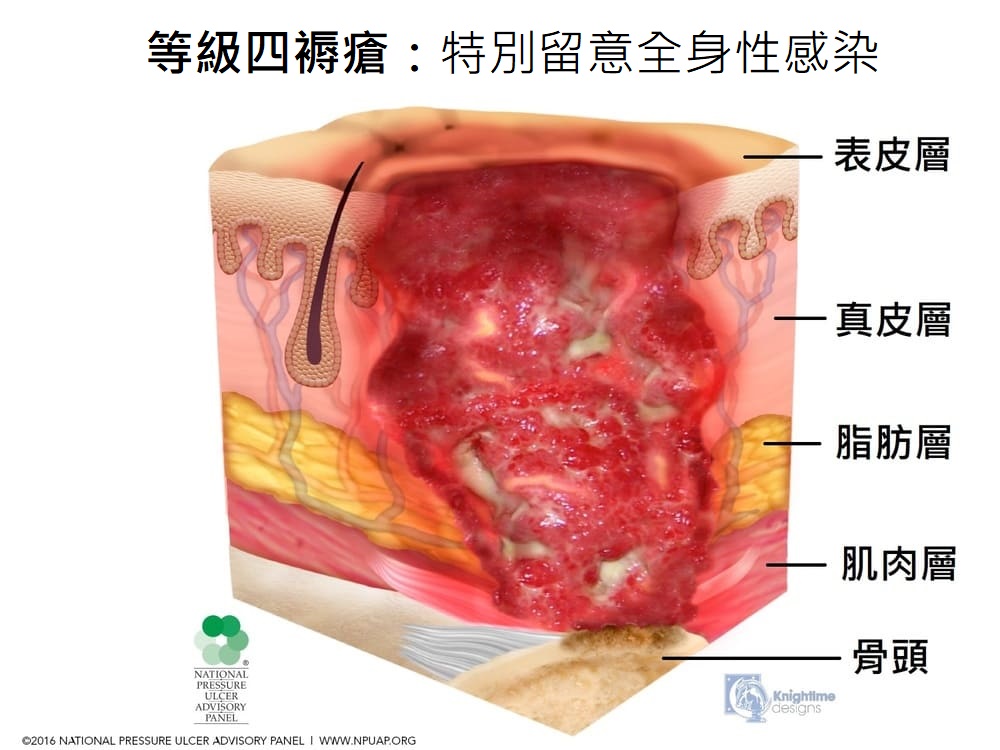

等級四褥瘡:深層組織缺損(可能暴露骨/肌/肌腱)

症狀

- 全層與更深層組織缺損,可見或可觸及骨、肌肉、肌腱或筋膜。

- 常見大量壞死組織(slough)或黑痂(eschar),掏空/隧道普遍。

- 高風險併發症:蜂窩性組織炎、骨髓炎、敗血症;疼痛與異味明顯。

處置重點(需多專科聯合照護)

- 外科/傷口中心評估與清創:選擇合宜清創方式;穩定乾燥、無感染徵象的足跟黑痂多不移除。

- 感染處理:有臨床感染表徵時啟動培養與全身性抗生素;疑骨髓炎需影像與骨科評估。

- 陰壓治療與重建:NPWT 作為過渡;條件允許時評估皮瓣重建。

- 嚴格減壓與失禁管理:適當床墊/坐墊、翻身與移位;尿便失禁以屏障產品保護皮膚。

- 全人照護:疼痛、營養與心理支持並重;納入長照與個案管理。

等級四為重度傷口,請立即就醫並與專業團隊建立照護計畫;延誤恐導致嚴重感染與住院。

日常預防清單與翻身技巧

- 規律翻身與移位:臥床常見為每約2小時翻身;坐姿者每15–30分鐘做小移位,至少每小時做明顯換姿(依個別風險調整並記錄)。

- 30°側臥與足跟離床:使用枕/楔墊把壓力從骨突處移開,足跟可用吊腳墊離床。

- 慎選支撐面:減壓床墊/坐墊、凝膠或氣墊輔具;避免「甜甜圈」型坐墊以免血流更差。

- 皮膚保護:保持清潔乾爽;失禁者用屏障乳/膜;避免用力按摩泛紅處。

- 營養與水分:足夠蛋白質與熱量、水分、維生素與微量元素;必要時諮詢營養師。

- 管線與醫材減壓:觀察鼻導管、頸圈、導尿管固定點,定時更換受力點位。

- 風險評估與紀錄:由專業人員以量表(如 Braden)評估,建立翻身時刻表與皮膚巡檢表。

小訣竅:護理人員每次進房都幫個「微調」——如側離15–20°、腿部輕度屈伸——這些小改變能大幅降低長時間持續受壓。

家天使如何協助?(翻身 × 拍背 × 減壓 × 居家護理)

對長時間臥床或行動不便的長輩,「規律翻身」是預防褥瘡的核心,同時可搭配背部叩拍(拍背)與呼吸誘導,幫助肺部擴張與排痰、促進循環,降低長時間同側受壓與呼吸併發症風險。家天使可提供:

- 翻身與支撐面定位:依個別風險與疼痛耐受,規劃 2 小時(或依評估調整)的翻身表與 30°側臥,足跟離床。

- 叩拍與肺部照護:依醫囑進行拍背與深呼吸誘導,搭配坐起/輪椅訓練,增進換氣與循環。

- 皮膚巡檢與紀錄:觀察不褪白紅斑、滲液、異味等,異常即回報並建議就醫。

- 傷口清潔與敷料更換:以生理食鹽水清潔,依滲液與皮膚狀態更換合適敷料。

- 失禁與床單管理:防潮與防汙隔離、濕了即換;床面拉平避免皺褶造成剪切力。

- 營養與衛教:依日常飲食提供蛋白質與水分補充。

延伸閱讀(家天使)

常見問答(FAQ)

- Q1. 褥瘡初期可以擦牙膏、酒精或民俗偏方嗎?

- 不建議。刺激性物質可能破壞皮膚屏障、延緩癒合,建議以生理食鹽水清潔、保持乾爽、確實減壓並依需要就醫。

- Q2. 翻身一定要每 2 小時?

- 2 小時是相當常見的作法,實務上應依風險、皮膚狀態、支撐面與疼痛耐受做「個別化調整」,並以紀錄單追蹤確實執行情形。

- Q3. 等級二有滲液的傷口要天天換藥嗎?

- 視滲液量、敷料類型與皮膚狀態決定;「濕潤而不浸水」是原則。若滲液增加、異味或周邊紅腫加劇,應盡快就醫。

- Q4. 可以按摩或拍打泛紅處讓血液循環更好嗎?

- 不建議按摩或用力搓揉受壓紅斑區,避免摩擦與剪切力增加傷害;若需拍背,請依專業指導在安全範圍內執行,目的在促進呼吸與排痰,而非直接作用於紅斑區。

參考資料(權威連結)

- NPIAP 國際壓力性損傷指引與資源:Guidelines、Resources

- NICE(英國):Pressure ulcers: prevention and management(含「不建議按摩或搓揉皮膚以預防褥瘡」)

- AHRQ(美國醫療品質研究院):Preventing Pressure Ulcers in Hospitals Toolkit(翻身/微調、Braden 量表等工具)

- The Joint Commission:Preventing pressure injuries(Quick Safety 25)

- MedlinePlus 居家照護:How to care for pressure sores